Como si fuera poco, Salgar también fue víctima de "paras" y guerrilla. Algunos de los sobrevivientes hablaron con PACIFISTA sobre otra historia difícil de olvidar

I

Hundiéndose en el pantano, Harold se detuvo a mirar cómo, en la otra orilla de la quebrada, un grupo de por lo menos 10 personas excavaba y cortaba troncos de árboles que bajaron de la montaña y se acumularon en un costado, en la parte más alta del caserío.

“¿Será que hay alguien ahí?”, preguntó en voz baja. Se inclinó sobre una piedra, al lado de Tomás, su perro, que poco tiempo antes, empujado por el desastre, empezó su vida como rescatista, igual que su amo. Era miércoles en la tarde, habían pasado no mucho más de 60 horas desde que una avalancha arrasó casi en su totalidad a La Margarita, un corregimiento de Salgar, en el Suroeste de Antioquia.

Ambos trabajaron sin descanso durante los dos días anteriores, a ellos se sumó gente del pueblo, bomberos, campesinos. Harold dijo que con sus propias manos, y con la ayuda de Tomás, participó en el rescate de los cuerpos de por lo menos 30 personas que murieron en la avalancha. Eran sus vecinos y la mayoría, sus amigos.

Según el balance que entregaron las autoridades que atendieron la emergencia, hasta el sábado en la noche, cinco días después de la tragedia, 92 cadáveres habían sido rescatados del agua y el pantano. Con certeza, la cifra definitiva superará las 100 personas muertas. Algunos de esos cuerpos fueron hallados aguas abajo, muy lejos de La Margarita. Varios en el río Cauca donde los pescadores de los pueblos rivereños y los bomberos montaron guardia durante días enteros tratando de evitar que los muertos pasaran de largo.

“Ya está cansado –dijo el Harold mientras dejó caer sobre Tomás, echado frente a él, un chorrito de agua de bolsa- pero este perro es muy bueno para esto. Un policía me ofreció 300 mil pesos que para llevárselo y entrenarlo. Yo le dije que no”.

Ahí, inclinado sobre la misma piedra, recordó que pocos días atrás rechazó la oferta de instalarse en una casa junto a la rivera de la quebrada: una de las 31 viviendas destruidas por la avalancha que despertó al pueblo en la madrugada del lunes 18 de mayo. Su casa, la que no quiso dejar, está trepada en una montaña cubierta de cafetales, resultó intacta.

- .

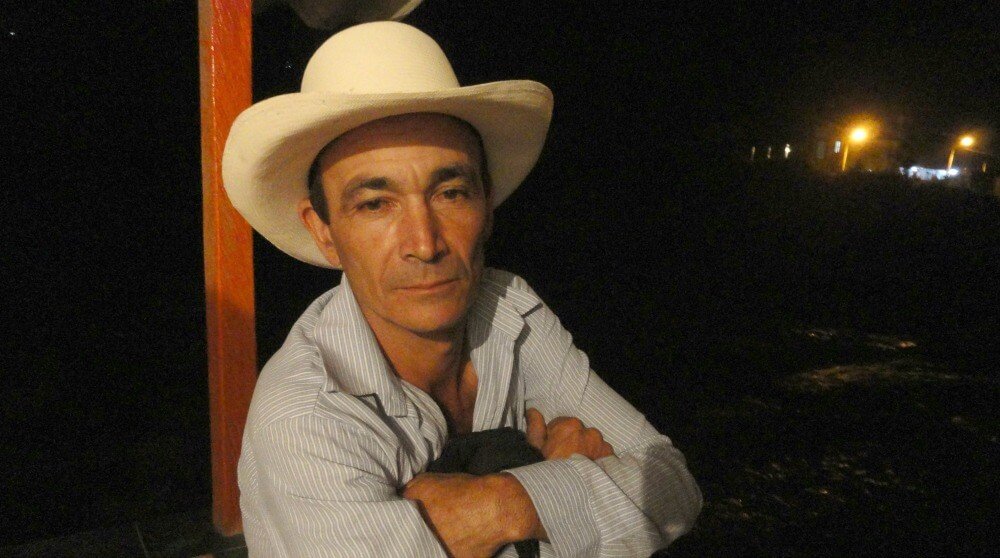

Mientras esperaba noticias del rescate al otro lado, Harold recordó que no es la primera vez que a La Margarita la une el sufrimiento. En esta ocasión fue la naturaleza, pero antes, fue la violencia de los hombres. Él mismo fue víctima de la disputa entre el frente 34 de las Farc y el Bloque Suroeste de las Autodefensas por el control de ese territorio.

Guerrilla y paramilitares lo presionaron para que se sumara a sus filas. Los primeros aceptaron su negativa. Por cuenta de las amenazas de los segundos tuvo que marcharse. Se desplazó de su pueblo y pudo volver solo después de seis años. “¿Es que usted cree yo soy capaz de matar a alguien? –dijo Harold- No, yo para esa vida no sirvo”.

Y es que hace ya varios años vio por primera vez a un muerto. Cerca de Bolombolo, un corregimiento de Venecia, encontró a un costado de la vía el cadáver de un hombre que murió apuñalado. La segunda vez fue el lunes, al amanecer, cuando junto a sus vecinos, por lo menos junto a quienes sobrevivieron, entendió las dimensiones de la catástrofe. Después de ese primer cuerpo que ayudó a rescatar, tuvo que contar muertos por decenas.

II

Mario Alberto Moncada perdió a 16 familiares en la avalancha. Aun así, dice que no es la mayor tragedia que su pueblo ha enfrentado. “Yo prefiero que pasen ocho o 10 cosas de estas que lo que nos tocó vivir aquí con las autodefensas”.

Recuerda una camioneta roja que aparecía por la carretera destapada que une a La Margarita con Salgar. “Decíamos que ahí venía la camioneta de la muerte, – cuenta Mario- era un carro de esos de estacas, una ‘carevaca’ que subía cargada de gente armada”.

Entonces, el pueblo se encerraba a esperar que pasara lo que tenía que pasar. Los paramilitares, al mando de alias “René”, un antiguo integrante de las Farc, acusaban a muchos habitantes de Salgar de ser auxiliadores de la guerrilla. La gente se resguardaba, algunos trataban de escapar. “La vida de nosotros ha sido así, –dice Mario- cuando no es corriendo de una cosa es corriendo de la otra”.

La violencia se recrudeció a mediados de la década de 1990. Antes de la llegada de los hombres de las autodefensas, cuadrillas de las Farc dominaban la zona, Mario cuenta que patrullaban el pueblo e incluso trataban de organizar a la comunidad para ganarse su aprecio. “La verdad es que no se metían con el campesino, reunían a la gente y echaban discursos, mataban una res para que la gente comiera; pero cometieron un error muy grande: empezaron a armar a la gente”.

La llegada de los paramilitares, en 1997, puso en jaque el dominio de la guerrilla y empezó la guerra. Los hombres de “René”, quien a su vez seguía órdenes de Carlos Mauricio García, alias “Doblecero”, recorrieron la zona y lista en mano empezaron la persecución en contra de quienes, para ellos, eran afines a las Farc.

“Ellos veían las cosas muy fáciles. Que alguien era guerrillero porque a su casa alguna vez llegaban 15 personas armadas y decían que se iban a quedar”, dice Mario. Recuerda los retenes en la carretera y los asesinatos selectivos. Las autodefensas paraban los carros, bajaban a una persona y luego se escuchaban los disparos. Después de varias horas, la gente del pueblo podía salir a recoger a sus muertos.

Según Mario, el sepulturero de entonces llevaba la cuenta de las víctimas de la violencia paramilitar. “A él le tocaba enterrarlos y nos decía que hubo más de mil personas asesinadas, fueron las víctimas de la guerra que trajeron las autodefensas”.

- María y Yenyfer, madre e hija, murieron en la avalancha. Sus familiares las recordaron escribiendo sus nombres en el lugar donde estaba ubicada su casa.

Vuelve a la tragedia de ahora, cuenta la historia sentado en el recibo de la casa de Ómar Londoño, su suegro, quien perdió a su hija y a su nieta en la avalancha. Mario les cedió el lote donde construyeron una pequeña vivienda que se llevó la quebrada. “Me duele que le regalé mucho a esa muchacha, le regalé dónde viniera a buscar la muerte. Le di mucho y no le di nada”.

Ómar, el padre, el abuelo, señala con el dedo. Apunta a un lugar donde ya solo hay pantano, un televisor y una muñeca de plástico. En el piso, donde antes estaba la casa donde pasaron su última noche juntas, hay una marca como de paseo a la playa, se pierde entre las huellas de las pisadas: Yenyfer y María. Al lado de sus nombres, una cruz.