Antes que fumigar o llenar los campos de Ejército arrancando matas de coca, el nuevo gobierno podría empezar por ampliar los servicios esenciales y satisfacer las necesidades básicas de su población.

¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra coca? ¿En fajos de billetes que enriquecieron a algunos mafiosos, drogaron varias generaciones y corrompieron la institucionalidad colombiana? Si bien esto no es del todo falso, la otra cara de la coca es campesina y está muy lejos de la opulencia, el consumo hedonista y la corrupción. Y aún más, la otra cara de la coca tiene voz de mujer.

La academia y la sociedad civil han estudiado muchas cosas sobre la política de drogas y algunas de ellas han puesto el ojo sobre la experiencia de las mujeres bajo la prohibición, pero la historia de ser mujer cocalera apenas está empezando a ser contada.

Sandra es una de las protagonistas de esta historia. Tiene 38 años, una voz pausada, pero contundente y su sonrisa comunica el amor por la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. Allí nació, creció y conoció la coca por primera vez:

“Mi primer recuerdo de la coca es cuando mi papá, de ver toda la situación económica difícil, decide vender una vaca y comprar semillas de coca para la siembra. La primera remesa que él llevó a la casa, yo no sabía (por qué), pero lo que yo sabía era que mi padre se había ido de la casa con un bolsito y llegó con un bulto ¡y nos trajo de todo! Nos compró zapatos, nos compraba las cosas, nos compraba las botas y así nos iba trayendo. Entonces el primer recuerdo de la coca como tal, le queda a uno esa alegría.”

Con el paso del tiempo, Sandra conformó su hogar y también escogió la coca como fuente de ingreso, no porque en las tierras fértiles del Bajo Putumayo no se da nada más, sino porque esta era la única actividad agrícola que le daba a Sandra y su esposo los ingresos suficientes para educar a sus dos hijos.

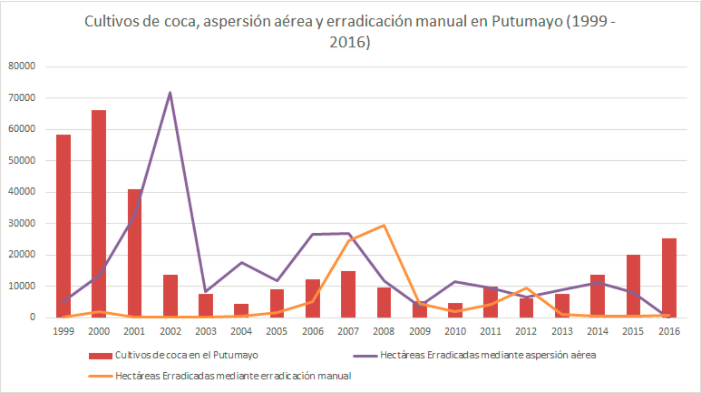

A medida que la coca se regaba por el Putumayo, la militarización y represión del gobierno nacional se profundizó. Para el 2000, ese departamento tenía el 40 por ciento de la coca cultivada en el país, casi 66.000 hectáreas cultivadas por familias que, como la de Sandra, encontraron en esa planta una salida a la pobreza. La ofensiva estatal escaló contra la planta a través de la fumigación aérea. Llovía glifosato de los cielos, el Ejército y la Policía arrancaban las matas y el grueso de la fuente de ingresos se acabó. El esposo de Sandra, indignado y preocupado, les dijo a los policías que llegaron a su finca que él mismo arrancaría las matas y que empezaría desde ceros a sembrar cultivos legales. En efecto, las estrategias adoptadas por el gobierno nacional para reducir los cultivos de coca dieron sus resultados en el corto plazo: las hectáreas disminuyeron drásticamente.

-

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia

Pero estas cifras ocultan otra cara de la moneda: la erradicación de la coca no llegó acompañada de la intervención estatal necesaria para superarla. Según información del Ministerio de Justicia y el Derecho, el 52 por ciento del departamento está caracterizado como “territorio afectado permanentemente” por la presencia de la coca durante más de 10 años ¿Por qué esta afectación sostenida?

-

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia.

A la ineficacia de las estrategias utilizadas en los últimos 20 años para contener y erradicar la coca, se añade el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En el Putumayo hay un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), particularmente en la zona rural, con un promedio del 46 por ciento para 2011, y un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que era del 76 por ciento a nivel departamental, en comparación con el 49 por ciento a nivel nacional para 2015. Estas cifras se traducen en tragedias cotidianas en las vidas de estas mujeres, por ejemplo en términos educativos y de acceso a servicios de salud; no tener un cupo en un colegio público, no ser atendida en un hospital.

Según el DNP (2015) el acceso a la educación es restringido para el 42.4 por ciento de la población rural por altos costos, dedicarse a los oficios del hogar o tener que trabajar. En el Putumayo no era extraño que cuando las avionetas pasaban fumigando los estudiantes empezaran a llorar: sabían que se venía una tragedia en casa y muchas familias sacaron del colegio a sus niños por falta de recursos. Una profesora de la región confirmaba que en los momentos más duros de la fumigación, “el colegio tuvo una caída por el agote de la coca, la gente se desplazó. El colegio se desocupó”.

El Putumayo solo tiene establecimientos de baja y mediana complejidad para los servicios de salud, lo que hace que para cualquier urgencia los campesinos deban desplazarse a Nariño y asumir los costos del traslado. En el caso de Sandra, para el momento en el que ya no había coca en su finca, su madre sufrió un derrame severo que requería traslado a Pasto. El transporte en ambulancia habría costado cuatro millones y Sandra, entre lágrimas, decía:

“Murió mi mami por una negligencia médica. Ha sido muy duro. Y yo decía, si yo hubiera seguido sembrando coca, tal vez mi mami no se hubiera muerto de esa manera, porque cuando tú tienes plata, o tú tienes coca, tú tienes como pagar, cualquiera te presta, cualquier vecino o amigo te presta plata, pero cuando tú no tienes, no tienes como pagar, nadie te presta nada.”

No podemos desconocer el relato de Sandra, cuando la coca no ha desaparecido del todo y la campaña electoral no ha debatido las mejores opciones para transformar esta economía. Los sueños de la familia no cuentan. No importa que Sandra quiera trabajar en su ‘finca integral’ y subsistir de lo que produzca. De la coca le quedó el título del SENA que le pudo pagar a su hijo mayor y, ahora, confía que con lo legal será suficiente para hacer lo mismo para su hijo menor.

Lo cierto para muchos campesinos del Putumayo es que la pobreza sigue en niveles muy altos, lo que los obliga a exponer a sus familias y , de alguna manera, buscar soluciones para alimentarlas. El próximo gobierno, antes que volver a fumigar o a llenar los campos de Policía y Ejército arrancando matas de coca, podría empezar por ampliar los servicios esenciales y satisfacer las necesidades básicas de su población. Los programas de sustitución que están en marcha deben garantizar, como mínimo, acceso a bienes y servicios similar al que han alcanzado para la coca, y así poder competir para que la coca deje de ser la única fuente de educación, salud y vivienda que ha sido por todos estos años.

*Esta columna hace parte de una serie de textos que Dejusticia presentará como resultado de la investigación “Voces desde el cocal: Mujeres que construyen territorio”, centrada en la región andinoamazónica colombiana.