En los cultivos ilícitos se materializan la problemática agraria, el abandono estatal y el oxígeno que les ha permitido a las guerrillas resistir más de medio siglo de guerra. Fuimos hasta el Putumayo para ver cómo se están moviendo las comunidades cocaleras para cambiar el rumbo y construir paz.

Por: Esteban Montaño

Hace dos semanas, Antonio Paguay estaba reposando el almuerzo cuando escuchó el rugido característico de las avionetas antinarcóticos. No se puso nervioso, simplemente esperó a que el aparato terminara de vaciar el glifosato sobre su finca, salió caminando de su casa y aplicó el método que ha aprendido por la fuerza de la costumbre. Él sabe que para salvar un cultivo de coca basta con cortar con un machete las hojas afectadas por el veneno. El resto es esperar cuatro meses para obtener la cosecha, convertirla en pasta base y venderla a los comerciantes que merodean en su región.

Paguay nació en 1985 en un pueblo de Nariño llamado Córdoba, pero a los 13 años se fue al Cauca a trabajar como raspachín en las plantaciones de coca del sur de ese departamento. En los siete años siguientes conoció todos los secretos de esta actividad, y con los ahorros que juntó en ese tiempo viajó a Orito, compró una finca de cinco hectáreas y montó su propio negocio. Hoy es el líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Putumayo, una organización desde la que están proponiéndole al Gobierno un nuevo enfoque en la lucha contra los cultivos declarados ilícitos.

“El Gobierno sigue insistiendo en acabar la coca a punta de glifosato, pero eso no es posible porque nosotros ya sabemos cómo contrarrestar las fumigaciones. Mientras no nos dé otras garantías seguiremos resistiendo con la coca”, afirma Paguay con voz pausada. El problema de fondo radica en que, en muchas regiones del país, la economía cocalera es la única opción que han encontrado los campesinos para subsistir en medio de un modelo de desarrollo del que han estado excluidos. Y eso no se soluciona a través de medidas represivas, dicen.

Sergio Chaparro es un investigador de Dejusticia que ha trabajado el tema de la lucha antidrogas en el país y se ha dado cuenta de que las medidas represivas del Estado, como el encarcelamiento de cultivadores y consumidores, no significan el éxito de la guerra antidrogas. Mientras en el año 2000, de cada 100 personas arrestadas, 12 estaban relacionadas con estas conductas, en la actualidad esta proporción ha aumentado a 20 por cada 100. Así mismo, de acuerdo con esa ONG, de los 2 millones 400 mil colombianos que ha capturado la Policía entre 2005 y 2014, cerca del 30 por ciento han estado vinculados con los delitos de fabricación y tráfico de drogas.

Los campesinos cocaleros se han convertido en uno de los principales blancos de esta cruzada. Aicardo Narváez es un hombre de 50 años que ha dedicado los últimos 25 al cultivo de coca en su finca de Puerto Asís. Narváez ha estado preso dos veces. La última de ellas duró ocho meses tras las rejas hasta que una jueza de Mocoa lo dejó libre porque la Fiscalía no pudo demostrar que él era un guerrillero de las Farc encargado de cobrar los impuestos a la coca en esa región. “Ellos decían que esa era la razón por la que yo defiendo la coca, pero la verdad es que esa es la única forma que tenemos para sobrevivir”, explica Narváez.

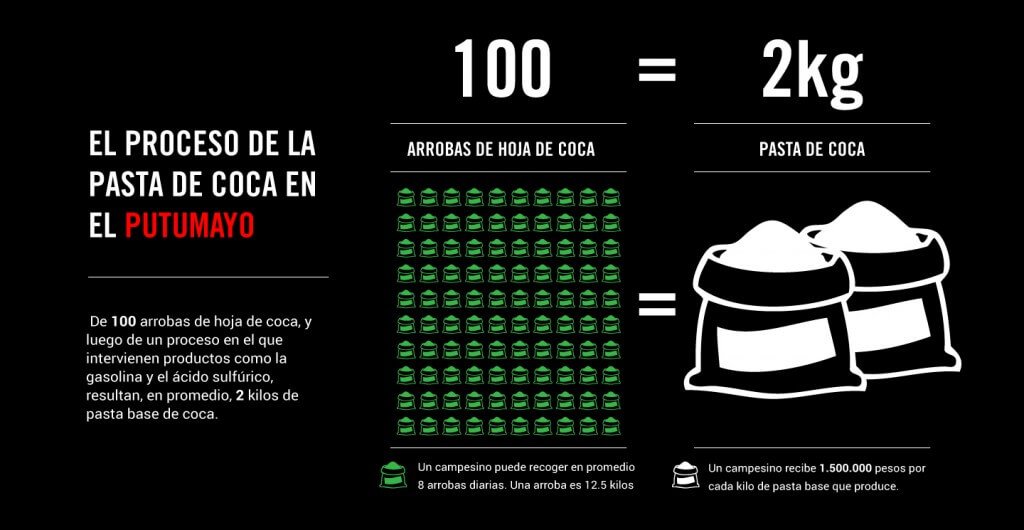

Los cultivadores de coca son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico porque corren muchos riesgos y reciben una ínfima parte de las ganancias de esta actividad. Antonio Paguay tiene una hectárea de coca que, cuando no es fumigada, le produce 100 arrobas de hoja cada dos meses. Esta materia prima luego se convierte en dos kilos de pasta base. Por cada kilo, Paguay recibe 1 millón 500 mil pesos que debe distribuir entre los trabajadores que le ayudan a raspar la hoja, en los insumos químicos para la transformación y en el sostenimiento de su esposa y de sus cuatro hijos.

Un raspachín del Putumayo gana cinco mil pesos por cada arroba de hoja de coca que recoge. Una arroba equivale a 12.5 kilos de hoja, y en promedio, un trabajador llega a recoger ocho arrobas al día, cuando hay cosecha. Aunque el jornal es casi el doble del que recibe un campesino que se dedica a los cultivos lícitos, al final del mes el salario no supera el millón de pesos (en el mejor de los casos). Por eso es que Antonio afirma que “nosotros únicamente sacamos para la comida, los que se llevan la plata son los que se dedican al narcotráfico”.

La otra cara de la guerra contra las drogas en Colombia es la aspersión con glifosato y la erradicación forzada. A pesar de que desde el 2002 se han fumigado más de 1 millón 300 mil hectáreas con este herbicida, el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que tanto los cultivos de coca como la producción de cocaína han aumentado considerablemente.

Al 31 de diciembre de 2014, en Colombia se registraron 69 mil hectáreas de hoja de coca. Esta cifra representa un aumento del 44% con respecto a la medición anterior, en la que se contabilizaron 48 mil hectáreas sembradas con esta planta. Entre tanto, el año pasado se produjeron al menos 442 toneladas de cocaína, un 55% más comparadas con las 290 del 2013. Es tan evidente el fracaso de la política prohibicionista, que el propio ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha reconocido la necesidad de ampliar la perspectiva.

“La solución la hemos venido proponiendo desde hace 19 años, cuando el Gobierno comenzó con su política de fumigaciones y nos tocó hacer el paro cocalero de 1996. En ese momento dijimos que no queríamos quedarnos con la hoja de coca sino encontrar alternativas productivas para poder vivir de la agricultura, pero hasta el momento no hemos sido escuchados”, recuerda Aicardo Narváez. En ese sentido, las peticiones de los cocaleros no son muy diferentes de las demandas históricas del campesinado colombiano: vías de acceso, servicios públicos, asistencia técnica y facilidades de comercialización, etc.

Antonio Paguay cuenta que en su organización han venido elaborando un plan de desarrollo alternativo basado en cinco pilares básicos: soberanía alimentaria, vivienda digna, garantías para proyectos productivos, transformación, comercialización y asociatividad. “Cuando tengamos eso, cambiaremos la hoja de coca”, se compromete Paguay. Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, resume la posición de las organizaciones cocaleras diciendo que “cualquier proceso de sustitución, para que sea exitoso, deberá tener en cuenta necesariamente las opiniones y las políticas del campesinado”.

En este panorama no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en Cuba. Para nadie es un secreto que las regiones cocaleras son zonas de influencia de las guerrillas y, por esa razón, cualquier salida al problema de las drogas pasa por lo que se está discutiendo en La Habana. En los acuerdos parciales sobre el tema agrario y sobre drogas se habla de una reforma estructural al campo colombiano y de una estrategia de planeación participativa con las comunidades para sustituir las plantaciones de coca. Visto de esa manera, las peticiones de los cocaleros podrían ser asumidas como un intento por anticiparse a un eventual escenario de posconflicto.

De hecho, Paguay, Narváez, Quintero y otros 700 líderes de los cocaleros se reunieron hace una semana en Mocoa en “La constituyente de la coca, la marihuana y la amapola”. Durante tres días, estas personas se dedicaron a construir los insumos para una nueva política de drogas que integre las propuestas de las diferentes organizaciones. Aunque podría pensarse que se trató de un evento preparatorio para una posible Asamblea Nacional Constituyente en la que desembocaría el proceso de paz (tal y como lo han pedido las Farc y algunas organizaciones sociales desde el principio), también es cierto que los campesinos tienen sus propios espacios de interlocución con el Gobierno, los cuales vienen funcionando desde el paro agrario de 2013.

En términos generales, la idea de los cocaleros consiste en un plan de sustitución de los ingresos derivados de estos cultivos basado en tres criterios. El primero es que sea gradual y en un término no mayor a diez años. Como explica Aicardo Narváez, “esto es un flagelo que viene de muchos años atrás y no se puede pretender acabar con él de hoy para mañana. Además los campesinos hemos perdido gran parte de nuestra cultura y eso hay que recuperarlo paso a paso”.

Para entender este requisito también hay que considerar la profunda desconfianza de estos sectores hacia el Estado y las implicaciones logísticas de un proceso de esta magnitud. Antonio Paguay lo expresa de la siguiente forma: “Nos han dicho que tenemos que erradicar la coca antes de empezar la sustitución, pero eso es sencillamente imposible. ¿De dónde nos vamos a mantener si eso es lo único que nos está dando para vivir? La idea es que nos apoyen con proyectos productivos y ahí erradicamos una parte. Si vemos que funciona y podemos depender de eso, pues arrancamos el resto. Eso sería lo justo”.

La segunda condición es que la participación en el proyecto sea voluntaria. Olga Quintero cuenta que en el Catatumbo se implementó un programa de sustitución llamado Familias Guardabosques, en el que la gente interesada no solo tenía que erradicar previamente, sino que debía convencer a todas las familias de la vereda para que este comenzara en firme. “Eso fracasó porque lo que causó fue una enorme división entre las comunidades. Uno no puede obligar a nadie a que ingrese a este tipo de iniciativas. El Gobierno debe ayudar a los que quieren y a los que no, pues luego se arrepentirán de haber desaprovechado la oportunidad”.

Por último, según los campesinos la sustitución debe tener un carácter estructural. Y aquí la exigencia se repite como un mantra. “El Estado debe llegar a las regiones cocaleras con salud, educación, carreteras, servicios públicos e instituciones transparentes. Es decir, tiene que pagar la deuda histórica con estas zonas que siempre han estado abandonadas a su suerte”, dice Aicardo Narváez con el tono de quien no se cansa de pronunciar una fórmula que ya se ha aprendido de memoria.

De este tamaño es el reto que enfrenta Colombia para resolver un fenómeno que ha sido a la vez motor y consecuencia del conflicto armado. En los cultivos ilícitos se materializan la problemática agraria, el abandono estatal y el oxígeno que les ha permitido a las guerrillas resistir más de medio siglo de guerra. El camino es difícil pero ineludible. Como dice Olga Quintero, “Mientras las políticas agrarias no se vuelquen en favor del campesinado, la hoja de coca seguirá siendo nuestro Ministerio de Hacienda, de Salud y de Educación”. Y así no hay ninguna paz imaginable.