#ProyectoCOCA | La falta de energía eléctrica es uno de los mayores obstáculos para la gente que intenta dejarla. Aún así, en Putumayo y a oscuras, una cooperativa logra producir panela.

Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.

Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.

La Hormiga, Putumayo

Desde hace casi una década, la pequeña casa blanca en lo alto de una colina en Loro Dos prende motores –dos veces por semana- en plena oscuridad.

Bajo la luz de la luna y el runrún de las máquinas, Jaime Ceballos y otros diez campesinos arrancan a las 3 de la madrugada la larga jornada necesaria para producir la panela que vende su pequeña cooperativa y con la que dejaron atrás, de manera definitiva, la coca.

Pero tienen un problema: la razón por la que trabajan en medio de semejante ruidajo es que las máquinas que usan dependen por completo de una pequeña motobomba movida por ACPM. ¿La razón? En Loro Dos no hay luz. Ni en muchas de las otras veredas del Valle del Guamuez y de Putumayo donde miles de campesinos han salido de la coca o están dando los primeros pasos para hacerlo.

Esta realidad ilustra una de los mayores obstáculos para los campesinos que intentan dejar la coca: sin estar conectados a la electricidad, las posibilidades de crear proyectos productivos e incluso empresas que se sostengan en el tiempo son más bajas.

Un trapiche a punta de ACPM

“Acá no había caña. Donde usted se para, era un mar de coca. Hoy usted ve bonito y más fresco, porque han crecido los árboles”, cuenta Jaime Ceballos, vestido con su uniforme blanco inmaculado y gorro aguamarina.

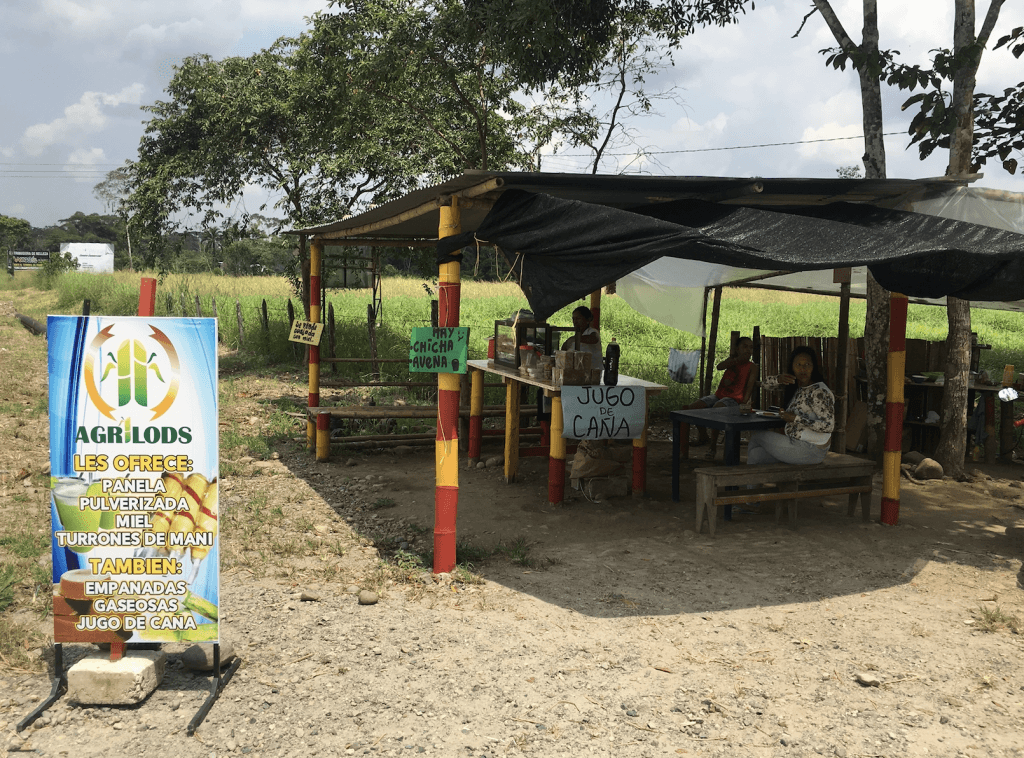

Ceballos es el representante legal de la Asociación Agropecuaria e Industrial Loro Dos, más conocida en la zona como Agrilods. Prácticamente todos los 40 socios de esta exitosa cooperativa panelera vivieron, en algún momento de sus vidas, de la coca. La mayoría erradicó voluntariamente hace una década y le apostó a la caña de azúcar, por consejo de uno de ellos que era de Nariño y conocía su cultivo.

“Toda esta zona fue fumigada en el año 2000. Acabaron con todo: animales, cultivos. Era como un desierto”, recuerda Jaime, mientras señala las veredas vecinas de la carretera que lleva desde La Hormiga hasta San Miguel y luego el Ecuador. Con 60 millones de pesos que les donó Ecopetrol –que tiene pequeños pozos petroleros desperdigados por las veredas aledañas– cultivaron sus primeras parcelas con la caña panelera.

Como toda historia de sustitución de cultivos, la suya fue una de muchos tropiezos. Su primer escollo fue que no tenían dónde procesarla y nadie la compraba. “Nos quedamos trancados”, dice otro de los socios de Agrilods. Así que en 2005, en una improvisada enramada montaron su primer trapiche y comenzaron el reto de transformar su producto, de manera que pudieran añadirle valor y venderlo a un precio que les diera con qué vivir.

Una década después, el paisaje en Loro Dos es completamente distinto. Agrilods es una cooperativa pujante que da trabajo de tiempo completo a 11 personas y de la que viven 40 familias socias, que tienen en total 22 hectáreas de caña sembradas.

Ellos mismos hacen todo el proceso de transformación de la caña, con un sistema que –más que dividir las labores– las rota. De lunes a jueves trabajan en los cañaduzales segando la caña, a la que no le echan ningún químico. Los viernes y sábados se mudan al trapiche, donde procesan toda la caña que trajeron en la semana.

El trabajo arranca en la parte trasera del trapiche, en medio de enormes montículos de tallos morados. Uno de los socios va metiendo palo por palo en el molino panelero, que tritura la caña con sus dientes metálicos y va sacándole el jugo dulzón.

Un tubo grueso conduce el jugo hasta el interior del trapiche, donde comienza el intensivo proceso de cocción. En varios tanques, los paneleros –siempre de gorro y tapabocas- la van limpiando y cocinando el jugo, ayudados por la temperatura de 70 grados de un horno que pacientemente alimentan a mano con el bagazo que sobra del primer molino y que han dejado secar. Esa es la manera en la que evitan tener que traer leña.

Después de saltar por varios tanques, el jugo se transforma en una melcocha espesa de color caramelo. Tras verterlo en unas pailas circulares de acero inoxidable, otros campesinos comienzan a batirlo enérgicamente para que se enfríe. De ahí lo llevan a otro cuarto donde pacientemente rellenan los huecos rectangulares de un molde de madera maciza y forma de gradilla.

Una vez se termina de enfriar y se retira el molde, aparecen una decena de ladrillos de panela. En un típico viernes de trabajo pueden hacer hasta 900 panelas, que luego venderán a 5.500 pesos a nivel local, sobre todo en La Hormiga y San Miguel.

Los días en que los hombres están cortando caña, viene a trabajar al trapiche un grupo de mujeres. Pero no a hacer panela, sino a usarla para darle forma a las melcochas, las bolitas de maní con miel y otros dulces que luego venden en la carretera y el pueblo.

La coca y la luz

Todos viven con modestia, pero mucho orgullo, del trapiche. Como dice Jaime, “con un bulto de panela, usted puede ir a cualquier lado. Tiene la tranquilidad de que no está haciendo nada malo”.

Tienen varios planes para crecer como empresa y lograr mayores niveles de bienestar para sus socios. Acaban de registrar una marca de panela –Dulcemayo- y están en proceso de diseñarle una etiqueta. Quieren lanzarse a vender panela pulverizada y quieren empacar la panela para poder venderla más lejos de La Hormiga.

De hecho, ya han venido no solo otros campesinos para ver su trapiche, sino también un grupo de antiguos combatientes de las Farc que dejaron sus armas y que están en la zona veredal de La Carmelita en Puerto Asís, acompañados por el director de UNODC, la oficina antidrogas de Naciones Unidas.

Pero vuelve y juega el mismo problema: sin luz, es muy difícil para Agrilods concretar esos sueños. Si tuvieran electricidad, no tendrían que comprar tanta gasolina para la motobomba. Podrían finalmente usar la máquina selladora que les donaron y que tienen, hasta entonces, arrumada en una bodega.

Irónicamente el trapiche está a menos de un kilómetro de la carretera que lleva hasta Ecuador, que sí está conectada a la electricidad. Esos 800 metros de distancia y esos cables del tendido eléctrico significan –en la práctica– la diferencia entre poder crecer y no poder hacerlo.

“Estamos varados: nos toca con la plantica para el bombillo en la madrugada, pero no sirve para las máquinas. La falta de energía no nos deja industrializarnos más”, dice Jaime, que –como la mayoría de sus colegas– usa velas en su casa por la noche, igual que hace dos décadas cuando vivían de la coca.

Su situación ni siquiera es una excepción. Aunque hoy parezca básico, 2 millones de colombianos que viven en áreas rurales no tienen servicio de energía eléctrica permanente, según los datos que compiló la Misión Rural. Eso significa que el 4 % de la población del país y el 17 % de la población de zonas rurales dispersas está fuera de la red, subrayando otra de las enormes brechas entre el campo y la ciudad.

Su situación ni siquiera es una excepción. Aunque hoy parezca básico, 2 millones de colombianos que viven en áreas rurales no tienen servicio de energía eléctrica permanente, según los datos que compiló la Misión Rural. Eso significa que el 4 % de la población del país y el 17 % de la población de zonas rurales dispersas está fuera de la red, subrayando otra de las enormes brechas entre el campo y la ciudad.

Entre esos campesinos están muchos cocaleros, que usualmente están ubicados en las zonas más alejadas del país, peor conectados y con menor presencia del Estado. Estar desconectado de esa red eléctrica trae consigo muchas dificultades, como justamente advirtió la Misión Rural en su informe sobre cómo transformar las condiciones de vida en el campo colombiano.

“La falta de bienes y servicios públicos ha sido uno de los principales factores de exclusión pues si no hay red eléctrica, ni señal celular, ni acceso a Internet, ni acueductos veredales, ni distritos de adecuación de tierras, ni controles y medidas fitosanitarias, ni hay información para tomar decisiones ni vías de comunicación, se encarecen los insumos, se dificulta la prestación de servicios y el transporte de los productos y, por lo tanto, su producción y comercialización no resultan viables”, escribió su documento de diagnóstico de la realidad rural el grupo de expertos que lideró el economista José Antonio Ocampo.

Esos bienes públicos –como vías terciarias, distritos de riego, veterinarios y agrónomos– son centrales para que las 115.000 familias cocaleras que hay en Colombia la dejen y le apuesten a alternativas de vida en la legalidad.

Aunque el presidente electo Iván Duque quiere acabar con los programas de sustitución de coca mano a mano con las comunidades, sí está prometiendo invertir en este tipo de bienes y servicios públicos (que son uno de los ejes centrales del capítulo rural del Acuerdo de paz). “Nuestro futuro está en el campo, en la provisión de bienes públicos, en los productos con valor agregado, en el matrimonio entre el pequeño, el mediano y el gran productor, en una cadena articulada y coordinada que nos garantice seguridad alimentaria y nos ubique en el contexto internacional como un actor relevante”, escribió Duque en una columna este año.

De que Duque cumpla su promesa dependerá en gran medida que la realidad pueda cambiar en Putumayo, donde conviven historias de éxito en sustitución de coca como la de Agrilods con un panorama desolador. Con 25.000 hectáreas sembradas, es el segundo departamento con mayor número de cultivos de uso ilícito en el país, según el censo de cultivos de coca que hace todos los años Naciones Unidas. Y Valle del Guamuez –donde está Agrilods– aparece de quinto en el top 10 de municipios con 4.886 hectáreas, junto con sus vecinos Puerto Asís, San Miguel y Orito.

“Esto no es de la noche a la mañana. Siempre hay tropiezos, pero hay que ser perseverantes”, dice Jaime, mientras termina de apilar unas panelas en la bodega. “Cada vez que hay política, vienen a decir que traen la luz. Pero, ¿cuántos años y nada?”