John Fredy Ramírez lideró la búsqueda infructuosa de más de un centenar de desaparecidos en la fosa común urbana más grande del mundo.

Por Santiago Wills

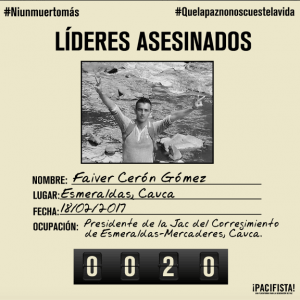

“Un alma sin cuerpo es tan inhumana y atroz como un cuerpo sin alma”.

—Thomas Mann, La montaña mágica.

Una mañana soleada de agosto de 2015, en Medellín, el antropólogo forense John Fredy Ramírez dio inicio a la excavación de la fosa común urbana más grande del mundo. Oculto tras un par de lentes oscuros y un casco de construcción blanco, el hombre encargado de hallar el centenar de desaparecidos de La Escombrera, un botadero de desechos y materiales de construcción en la Comuna 13, hizo una seña al operador de una retroexcavadora cercana. A pocos metros de distancia, decenas de periodistas, familiares de víctimas, abogados y representantes del Gobierno observaban con atención. La pala de la máquina se elevó tentativa, como la garra de un gato a punto de atacar, y descendió con un gruñido para rasgar el suelo arcilloso de la montaña. A pesar de no ser religioso, John Fredy Ramírez respiró profundo y se dio la bendición.

Tras ocho años en la Fiscalía, John Fredy Ramírez había desenterrado cerca de 400 cadáveres en más de cien municipios de Colombia, casi el diez por ciento del territorio nacional. En esos años exhumó niños masacrados con tiros de gracia, mujeres violadas y asesinadas con machetes, fosas comunes compuestas por cuerpos desmembrados, e incluso dos ancianos ejecutados a sangre fría mientras se abrazaban en el que sería su entierro. Creía estar acostumbrado a ese tipo de escenas. De hecho, nunca había tenido pesadillas relacionadas con su trabajo. La muerte y la descomposición hacían parte de su día a día. Quizás por eso se sorprendió ante su reacción frente a La Escombrera. Se sentía nervioso y últimamente tenía problemas para conciliar el sueño. No era el insomnio tradicional que a veces le aquejaba y que lo obligaba a prender un radio de pilas en su mesa de noche para escuchar jazz y blues hasta el amanecer (creía que las ondas de los electrodomésticos cerca de su cama alteraban sus patrones de sueño). Esto era diferente. Varias noches se levantó sin aire, cubierto por el sudor frío producto de una pesadilla recurrente. Se encontraba en el banquillo de los acusados en un juicio. Miembros de la prensa, víctimas y desconocidos escuchaban las evidencias de un caso cuyos detalles ignoraba y se aprestaban a sentenciarlo. Lo acosaban y se abalanzaban sobre su cuerpo, asfixiándolo entre gritos y reclamos. El veredicto nunca llegaba, pero cada mañana despertaba con una sensación de culpa que persistía durante la vigilia.

Había presión por todas partes. Todos deseaban que hallara algo y que lo hiciera pronto. Incluso su propio inconsciente parecía haberse sumado a las fuentes de tensión.

Los familiares de por lo menos 96 desaparecidos tenían puestas sus esperanzas en la excavación de esa mañana. Así lo negaran, lo más probable es que cada uno de ellos sintiera una mezcla de miedo y ansiedad ante la posibilidad de un hallazgo que finalmente resolviera el misterio del paradero de sus seres queridos. A John Fredy Ramírez le habría gustado compartir aquella ilusión. Conocía de primera mano ese sentimiento. Su propia prima era una de las decenas de miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la incertidumbre sobre su paradero lo carcomía. Un sinfín de interrogantes y de recriminaciones lo asaltaban al pensar en ella. “Cuando se te arranca alguien en la desaparición forzada no te lo arrancan físicamente —me dijo una mañana de septiembre—. Te arrancan un pedazo del alma”. Y si algo había aprendido en su tiempo en la Fiscalía era que sólo un objeto físico podía dar una respuesta definitiva a esas preguntas incesantes, la peor clase de tortura psicológica que podía imaginar. Los testimonios o las confesiones de los victimarios rara vez bastaban. Se necesitaba un cuerpo o una parte del mismo: un cráneo, un trozo de un fémur, una cadera destrozada, los fragmentos de cualquier hueso —sólo ello podía entregar la certeza capaz de poner fin a décadas de desasosiego y sufrimiento—.

John Fredy Ramírez bajó la mirada y se concentró una vez más en el suelo desigual de La Escombrera. Desde hacía años, cada vez que encontraba los restos de una persona cuyo origen era más o menos conocido, visitaba a la familia del desaparecido. En sus hogares, les pedía a los parientes que prendieran una vela para que, en tanto se realizaba la identificación definitiva, la luz guiara a las almas de los difuntos hacia el hogar perdido. Una vez el ADN confirmaba la identidad del cuerpo, Ramírez los llamaba y les pedía que apagaran la vela para conmemorar el regreso a casa del ser querido. Había bautizado a su grupo en la Fiscalía con el nombre de Caronte, el barquero de la mitología griega que conducía las almas de los muertos a través del Hades. “Nosotros hacemos el trabajo opuesto —me dijo—. Los sacamos de ese anonimato, del inframundo, y los llevamos a la familia”.

Los testimonios de los victimarios rara vez bastaban. Se necesitaba un cuerpo o una parte del mismo, sólo ello podía entregar la certeza capaz de poner fin a décadas de sufrimiento.

El calor aumentaba con el paso de la mañana. Gotas de sudor humedecían la tez morena de John Fredy Ramírez. El llanto de algunas mujeres resonaba desde el campamento de víctimas, una carpa blanca elevada sobre un terraplén a cerca de 25 metros de la excavación. Al otro lado del valle, Ramírez creía poder distinguir el parque del barrio Manrique entre cuyos árboles solía jugar de niño. Quizás se equivocó al aceptar este trabajo. No había un sólo precedente para esta clase de excavación, ningún ejemplo en toda la historia de la antropología forense como para copiar el procedimiento o aprender lecciones sobre cómo proceder. Las expectativas estaban desbordadas y la responsabilidad, sin importar lo que sucediera, recaería sobre sus hombros. A sus 47 años no necesitaba esa clase de presión.

No le gustaba admitirlo, pero en los últimos días había sentido temor: temor de defraudar a los familiares de las víctimas, temor del escrutinio mediático, temor de no encontrar nada. Sí, sobre todo eso: temor de revolver cada centímetro de ese inframundo que yacía bajo los escombros y no encontrar nada. Esa era la verdadera pesadilla.

***

-

John Freddy Ramirez, antropólogo forense del CTI de la Fiscalía, observa el progreso de las excavaciones en el Polígono 1 de La Escombrera.

La mañana del 5 de agosto de 2015, María Esperanza Gómez no pudo subir a La Escombrera. Ese día, como tantos otros, tuvo que cuidar a Ana María, su nieta de ocho años, la hija que su hijo desaparecido nunca llegó a conocer. No pudo subir, pero estuvo pendiente de las decenas de camionetas y carros que ascendían las sinuosas calles en dirección al barrio San Javier. Las veía pasar desde su pequeña casa de ladrillo y tejado de zinc en una loma del barrio Belencito Corazón, en la Comuna 13, una zona urbana en el occidente de la capital de Antioquia compuesta por una veintena de barrios populares históricamente asociados con la violencia. Mientras observaba su ascenso pensaba que quizás esta vez sí obtendría una respuesta sobre lo que le sucedió a su hijo, Yon Fredy Jaramillo, el 28 de diciembre de 2006.

La madrugada de ese día, Yon Fredy salió de la casa rumbo a su trabajo en una construcción en El Poblado, un exclusivo sector de Medellín. María Esperanza no recuerda haber notado nada particular. Yon Fredy desayunó y se despidió de Sandra, su mujer, quien entonces tenía siete meses de embarazo. María Esperanza lo vio cruzar el umbral de la puerta sin ninguna sensación, como lo dicta la rutina. No recuerda qué ropa llevaba puesta, aunque está casi segura de que vestía una camiseta negra y una gorra del mismo color. No lo recuerda y le duele no recordarlo. Pero, ¿por qué habría de haberse fijado? ¿Cómo adivinar que nunca más lo volvería a ver? ¿Por qué pensar que iba a ser un día diferente a los demás?

Yon Fredy salió de su casa en Belencito Corazón, la casa que él ayudó a construir subiendo ladrillos cuando apenas era un adolescente, y nadie volvió a saber de él. No regresó y ni la policía, ni los hospitales, ni los jueces pudieron dar noticias de su paradero. Tenía 24 años y en dos meses esperaba el nacimiento de su primera hija. Aún no habían pensado en un nombre, pero ya sabían que iba a ser una niña. Incluso hoy, María Esperanza no entiende por qué alguien habría querido hacerle algo a su hijo. Hasta donde sabe, hasta donde puede llegar a saber, no estaba involucrado en negocios turbios ni nada por el estilo. Tal vez lo confundieron con alguien más. Tal vez lo mataron por error y enterraron su cuerpo en La Escombrera con todos esos otros jóvenes y viejos sobre los que a menudo le hablaban sus vecinas. ¿Y si estuviera allí? ¿Y si fuera el primero en ser desenterrado? ¿Y si lo identificaran y todo el país se enterara de su historia? No podía evitar entusiasmarse ante la posibilidad.

Ocho años atrás, María Esperanza había descartado la idea de reencontrar con vida a su hijo. Desde una noche en 2007, estaba convencida de que Yon Fredy estaba muerto. Se enteró de ello a través un sueño, luego de agotar todas las instancias oficiales, luego de llorar a diario durante meses, luego de estar a punto de enloquecer. Una noche antes de dormir, rogó a Dios y a su hijo, donde quiera que estuviera, que le enviaran una señal sobre lo sucedido: lo que fuera. Tras acostarse, sintió que alguien caminaba por su cuarto. En sueños, vio a su hijo vestido de blanco y entonces comprendió que todo estaba perdido. Despertó entre lágrimas, pero con un cierto alivio que le permitió descansar un poco. Nunca volvió a soñar con él. Yon Fredy estaba muerto, o por lo menos prefería creer eso.

Bajo el barranco que a diario amenazaba con enterrar su casa, María Esperanza intentó distinguir los logos de las camionetas que veía por la ventana. Ansiaba recuperar el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo y rezar una misa en su nombre. Quizás finalmente lo encontraría en La Escombrera, ese vertedero donde Yon Fredy y su hermano menor jugaban cuando eran niños. Por conversaciones con otras madres de desaparecidos y con abogados de organizaciones no gubernamentales, sabía que la Fiscalía iba a dirigir la excavación y que hoy asistiría la prensa nacional e internacional. Más tarde trataría de ver las imágenes en el noticiero del mediodía. Por ahora, los carros no paraban de subir. Debía haber más de cien personas en la loma. Algunas de sus amigas ya estaban allá, así que después les preguntaría cómo fue todo. Se sentía agitada, como si algo extraordinario estuviera a punto de suceder.

En la sala de su casa, su nieta se entretenía jugando, ajena a los acontecimientos del día. María Esperanza la miraba de vez en cuando. Desde hacía poco, a la niña le gustaba tomar pequeños papeles y dibujar o escribir mensajes en ellos. Luego los dejaba por ahí para que su abuela o su tía los encontraran. Meses más tarde, María Esperanza halló uno que fue incapaz de botar: “Yo no quería que mi papá se desapareciera”, decía. “Te amo, papá”.

***

En días despejados, La Escombrera, un área de alrededor de 70 hectáreas en las laderas de la Comuna 13, es quizás el mirador perfecto de Medellín. Una belleza inaudita enmarca la zona. Halcones peregrinos se posan en los cables de la luz mientras al fondo la capital de Antioquia se extiende en el Valle del Aburrá como un animal dormido. Bosques de pinos resguardan cumbres cercanas y sauces solitarios bordean los caminos serpenteantes que en últimas comunican la ciudad con los corredores del Urabá antioqueño. Sus cuestas permiten no sólo observar la totalidad de Medellín, sino también controlar los accesos montañosos de su costado occidental. En ese sentido, no sorprende que la historia de La Escombrera esté íntimamente ligada a la guerrilla y los paramilitares en la ciudad.

La genealogía de esta fosa común inicia a finales de los noventas con Carlos Castaño. En 1998, el comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia ordenó a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, crear un frente urbano para contrarrestar la creciente presencia de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo en los barrios periféricos de Medellín. Don Berna, para ese entonces uno de los lugartenientes de mayor confianza de Castaño, encarnaba desde esa época la movilidad social en el mundo criminal colombiano. Nacido en Tuluá, se inició con poco más de veinte años en la guerrilla del EPL. De ahí pasó al Cartel de Medellín, donde trabajó para la familia Galeano, y posteriormente a los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), el grupo paramilitar liderado por los hermanos Castaño y en parte financiado por el Cartel de Cali. Tras la muerte de Pablo Escobar, Don Berna poco a poco agrupó los combos y las bandas de sicarios de Medellín bajo una nueva organización delincuencial conocida como la Oficina de Envigado. Para finales de la década de 1990, era uno de los hombres de mayor poder en el mundo criminal de Medellín; el hombre ideal, a ojos de Castaño, para comandar la ofensiva de las AUC en la ciudad.

A partir de 1998, el Bloque Cacique Nutibara, comandado por Don Berna, lideró los principales frentes contra los grupos guerrilleros en las periferias de la capital de Antioquia. Para 2002, los hombres de Don Berna ya habían expulsado o asesinado a la mayoría de los milicianos de Medellín. El foco de la resistencia guerrillera sólo sobrevivía en la Comuna 13. Allí, los insurgentes mantenían un férreo control apostando francotiradores en los barrios, prohibiendo la entrada a desconocidos, imponiendo toques de queda y matando a cualquier persona sospechosa de colaborar con la fuerza pública o las autodefensas.

Las milicias subversivas de la Comuna 13 finalmente fueron exterminadas a finales de 2002 luego de varias operaciones militares con nombres como Otoño, Primavera, Contrafuego, Metro, Antorcha, Violeta, Mariscal y Orión. Esta última, llevada a cabo entre el 16 y el 19 de octubre por orden directa del presidente Álvaro Uribe Vélez, contó con la participación de más de 700 efectivos del Ejército y la Policía. Como afirmaría en 2013 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la operación se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza, y, más grave aún, por el rol activo que desempeñaron varios miembros del Bloque Cacique Nutibara. Aún hoy, habitantes de la Comuna 13 como María Esperanza Gómez recuerdan vivamente los días y noches de Orión. Muchos se escondieron bajo colchones para evitar el impacto de balas de soldados, guerrilleros y paramilitares. Otros recuerdan a hombres de camuflado sin distintivos del Ejército dando órdenes a policías y soldados. En calles y callejones, miembros de la Fuerza Pública detenían a los jóvenes de la comuna y los grababan con cámaras de video en interrogatorios improvisados. Tanques bloqueaban las entradas de los barrios y un helicóptero sobrevolaba La Escombrera, disparando contra blancos ocultos en casas y trincheras. Tras casi cien horas, las autoridades reportaron la muerte de tres civiles, diez guerrilleros, un policía y dos soldados. Se realizaron 150 allanamientos y se capturaron 355 personas, de las cuales sólo nueve fueron condenadas varios años después. El Gobierno declaró la operación un éxito.

Orión marcó un punto de quiebre en la historia de Medellín. La incursión de la fuerza pública abrió las puertas a las autodefensas. El Bloque Cacique Nutibara tomó el control de la Comuna 13 y cerró el cerco que mantenía desde hacía años sobre la capital de Antioquia. Con ello, las desapariciones se volvieron la regla. “Después de Orión, bajaron los homicidios y bajaron las detenciones arbitrarias —me dijo Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de Medellín—, pero subieron el desplazamiento y las desapariciones forzadas”. Según datos de la Fiscalía, entre 2002 y 2006 desaparecieron por lo menos 138 personas en la comuna, más de once veces el número registrado entre 1998 y 2001.

Móvil 8 ofrecía precios preferenciales a los volqueteros que subieran al lugar a botar los desechos de la construcción. Fue entonces cuando se les ocurrió enterrar sus muertos en La Escombrera.

Años más tarde, miembros del Cacique Nutibara explicaron en las salas de Justicia y Paz el marco jurídico que permitió la desmovilización de los paramilitares en 2006, que la orden de desaparecer los cuerpos de sus víctimas venía directamente de sus comandantes, quienes querían evitar llamar la atención de las autoridades dejando tras de sí centenares de cadáveres. Los métodos de desaparición variaban en cada célula del grupo. Juan Carlos Villa Saldarriaga, conocido por el alias de Móvil 8, antiguo comandante de un grupo de choque, afirmó que sus hombres dieron con la posibilidad de utilizar La Escombrera casi por casualidad. En el día, varias empresas prestaban el servicio de remoción de escombros en la zona. Viendo cuán rentable era el negocio, el Bloque Cacique Nutibara decidió hacer lo propio en la noche. Luego del cierre del lugar a las seis de la tarde, Móvil 8 ofrecía precios preferenciales a los volqueteros que subieran al lugar a botar los desechos de la construcción. Fue entonces cuando se les ocurrió enterrar sus muertos en La Escombrera. Subían los cadáveres en las volquetas y, aprovechando la maquinaria en el sitio, cavaban hoyos para arrojar los cuerpos. Según la Fiscalía, para el momento de su desmovilización en noviembre de 2003, los miembros del Bloque Cacique Nutibara participaron en 390 desapariciones forzadas de personas de dentro y fuera de la Comuna 13. La práctica, heredada por grupos paramilitares como el Bloque Héroes de Granada, continuó hasta por lo menos el 2006.

No es claro cuántos cuerpos fueron inhumados en La Escombrera. Las cifras varían según los testimonios de diferentes paramilitares. Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias Aguilar, habló de 300, mientras que Móvil 8 mencionó alrededor de una centena. Sea cual sea el número, lo cierto es que con el tiempo La Escombrera adoptó una importancia cada vez mayor a los ojos de las víctimas y la justicia. Desde por lo menos 2004, las autoridades recibieron denuncias sobre posibles entierros en el lugar y ya para 2007, ONGs como la Corporación Jurídica Libertad organizaron campañas específicas para llamar la atención sobre los desaparecidos que podrían hallarse en la zona. En los años siguientes, los testimonios recogidos en Justicia y Paz ratificaron las denuncias iniciales y se encontraron 15 cuerpos, muchos de ellos exhumados. “La Escombrera es el símbolo de la desaparición forzada”, me dijo Rubén Darío Pinilla, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el responsable de la orden judicial a finales de 2013 que exigió el inicio inmediato de las excavaciones de La Escombrera.

***

Bajo el sol de un mediodía de septiembre, John Fredy Ramírez corrió a través de un terraplén en La Escombrera persiguiendo a Bones, un pequeño pastor belga de tres meses y medio de edad al que quería entrenar en la búsqueda de cadáveres. Un chaleco reflectivo naranja cubría su uniforme negro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Llevaba el mismo casco de construcción blanco y las mismas gafas oscuras que utilizó el primer día de la excavación. Una pulsera de cráneos asomaba bajo la manga de su brazo derecho. Ya no tenía pesadillas, me dijo mientras almorzábamos, pero de cualquier manera seguía intranquilo. Había presión por todas partes. Todos deseaban que hallara algo y que lo hiciera pronto. Incluso su propio inconsciente parecía haberse sumado a las fuentes de tensión. “Ahora que lo pienso, en ocasiones me pasa que imagino a la gente muerta —me dijo—. O a veces veo a otras personas con el rostro de un desaparecido”.

Caminamos hasta la entrada de un contenedor que servía como oficina al equipo de 23 forenses, técnicos, ingenieros de suelo, obreros y volqueteros a su cargo. A pocos pasos, Ramírez me enseñó una pequeña simulación de fosa creada especialmente para los trabajadores de La Escombrera. En un escenario tradicional, me explicó, lo primero que se debe hacer es analizar los cambios del terreno y sus usos actuales. Luego se divide la zona en franjas o cuadrículas para “quitarle la piel a la tierra” y revelar el tono y la forma original del suelo, para así buscar hundimientos, depresiones, montículos, aplanamientos, cambios de color o cualquier rastro de intervención humana. Los hundimientos son quizás el indicio más común de la presencia de un cuerpo. Al cavar un hoyo para enterrar una persona se extrae un volumen comprimido de tierra del suelo. Una vez se depositan los restos, es imposible retornar toda la tierra sacada, pues, por un lado, el muerto ocupa parte de ese espacio, y, por otro, la tierra que se devuelve ya no está compactada. Debido a lo anterior, la fosa recibe más agua que los alrededores, lo que causa un hundimiento y un cambio de tono en la superficie (entre más agua recibe, la tierra se torna más oscura, tal y como sucede cuando se riega una matera). Una vez se han identificado estos rastros, se hace un pozo de sondeo, cuyo contenido examina el antropólogo. En caso de que haya evidencias como huesos, ropa, relojes, crucifijos, aretes, anillos, bandas u otros objetos personales, se amplía el área de recuperación hasta dar con los restos buscados.

Deberían esperar por lo menos tres o cuatro meses para poder llegar a hacer algo similar en La Escombrera, me dijo Ramírez. Aún no encontraban nada y lo más probable es que si había buenas noticias, llegarían en los primeros días de diciembre. Durante por lo menos seis años, las empresas que explotaban el área continuaron lanzando escombros sobre las 70 hectáreas que componían el terreno, casi 90 veces el campo de fútbol de Estadio Atanasio Girardot. Debido a esto, desde 2002, la altura de la tierra en ciertos lugares había ascendido entre 20 y 70 metros, algo así como si se hubiera elevado un edificio de entre siete y veintitrés pisos sobre todas las tumbas. En ese tiempo, un número indeterminado de volquetas depositó más de tres millones de metros cúbicos de desechos. El peso total de dicha carga podría rondar los cuatro millones de toneladas, 11 veces el peso del Empire State en Nueva York. Eventualmente, sería necesario remover al menos una tercera parte de todo aquello para llegar a la altura donde, se presume, están los entierros.

En abril de 2010, Móvil 8 recorrió el área con investigadores de la Fiscalía, y señaló cerca de 15 hectáreas donde creía recordar el entierro de los desaparecidos. De acuerdo con el exparamilitar, nunca enterraron varios cuerpos en una misma fosa, así que lo más probable es que los muertos se encontraran desperdigados en hoyos carentes de orden a lo largo y ancho de la montaña. Los paramilitares, dada su propensión a descuartizar los cuerpos, solían hacer huecos pequeños de alrededor de 50 centímetros de diámetro y 1,2 metros de profundidad. La guerrilla, en cambio, enterraba los muertos en hoyos poco profundos de aproximadamente 1,5 metros de diámetro. En este caso, nadie estaba del todo seguro acerca de qué tipo de entierro se encontraría. Tras varios estudios previos, el área delimitada por los paramilitares se dividió en polígonos. La excavación empezaría en el Polígono 1, una extensión de 3700 metros cuadrados, medio campo de fútbol, donde en teoría reposaban entre 15 y 25 cuerpos. Sobre ellos yacía un terreno desigual posiblemente lleno de burbujas de aire que imposibilitaban una excavación directa. Tendrían que realizar taludes para, bajando y cortando, alcanzar y estabilizar la zona de búsqueda. Si todo salía bien, llegarían allí tal vez en noviembre o diciembre, me dijo John Fredy Ramírez. Luego, con suerte, le quitarían la piel a la tierra, buscarían hundimientos, cambios de color o cualquier rastro de intervención humana en el suelo, y hallarían un cuerpo. “Es como buscar una aguja en un pajar”, dijo Jorge Mejía, un asesor de la Alcaldía de Medellín. La frase era algo trillada, pero en últimas tenía razón. Las posibilidades de éxito eran mínimas. Ramírez se daría por bien servido con encontrar un sólo cuerpo.

-

Una cruz de palo descansa sobre los desechos que cubren el Polígono 1 de La Escombrera. Para diciembre, más de un centenar de familiares de desaparecidos esperaba el resultado final de las labores de John Fredy Ramírez.

***

John Fredy Ramírez tenía ocho años cuando vio su primer muerto. Estaba sentado con un amigo en la entrada de su casa en el barrio Manrique Central, en Medellín, cuando avistó dos hombres que intentaban interceptar a un joven al que llamaban Pantera. Movidos por la curiosidad, los dos niños corrieron tras los perseguidores. Media cuadra más adelante, los hombres detuvieron a Pantera y le dieron dos tiros a quemarropa en la parte de atrás del cráneo. Huyeron de inmediato, sin reparar en los dos niños que observaban aturdidos los últimos momentos de vida de otro hombre.

Séptimo y último hijo de un cerrajero y un ama de casa, Ramírez ha perseguido la muerte la mayor parte de su vida. En su infancia, disfrutaba los velorios de desconocidos. Visitaba funerarias en las cercanías de su casa en los linderos de las Comunas 3 y 4 en Medellín, atraído por el olor de los químicos y por las expresiones en los rostros de los fallecidos: reposo, descanso, espanto, tal vez rabia. En la Universidad de Antioquia, de la cual se graduó de Antropología en el año 2000, prefería medir el tamaño de los huesos de excavaciones arqueológicas en las entrañas de un museo a aventurar hipótesis sobre el propósito de las costumbres de una determinada población. Viajaba a México cada uno o dos años para participar en coloquios sobre temas como las cirugías laparoscópicas de momias, el análisis del ADN mitocondrial de esqueletos de Yucatán o cómo distinguir marcas de tortura en huesos. En Medellín, Ramírez se encerraba en laboratorios para identificar personas a partir de sus restos óseos, visitaba el Cementerio Universal para exhumar cadáveres no identificados, y leía sobre los insectos que llegaban en horas precisas a devorar los muertos, como si fueran los puntuales clientes de un costoso y popular restaurante.

La violencia también se ha ensañado con él. Antes del auge del paramilitarismo a principios de la década del 2000, John Fredy Ramírez solía ir dos veces al año a Urrao, Antioquia, para visitar a su tío paterno y a su prima Viviana, una hermosa niña de enormes ojos oscuros y largo cabello negro. Durante sus visitas, jugaba en el río con su prima y, algunas noches, a la luz de un fuego cercano, le contaba historias sobre duendes, brujas y un hada luminosa que enterraba a sus víctimas bajo las aguas. Por cuestiones de seguridad, me dijo, dejó de ir varios años a Urrao, y cuando finalmente volvió, Viviana había desaparecido. Un grupo paramilitar detuvo el bus en que viajaba hacia Medellín en 2001. El comandante se obsesionó con ella. La tocó y la acosó, y Viviana respondió con gritos y golpes. Por eso se la llevaron. O quizás fue por alguna otra tontería. En Colombia la muerte nunca ha reclamado razones de peso.

En 2007, poco tiempo después de entrar a la Fiscalía, Ramírez contó el caso de Viviana en una diligencia judicial no muy lejos de Urrao. No estaba seguro de por qué lo hizo. Ni siquiera mencionó que Viviana era su prima. De cualquier modo, cuando se disponía a partir en su camioneta, un hombre se le acercó y le dijo que él sabía qué sucedió con esa mujer. Describió a Viviana y sus pertenencias. Luego contó que el comandante paramilitar la asesinó. La enterraron en las cercanías de la carretera, pero después se dio la orden de desenterrar el cuerpo y desaparecerlo. Él fue el encargado de hacerlo. La metió en una bolsa y la lanzó al río Cauca. “¿Dónde queda mi derecho a llorar un muerto con la desaparición forzada? —me preguntó Ramírez en La Escombrera— ¿Cómo llorar la ausencia sin haber tenido presente el cuerpo? Materia es materia. Que después se desintegre, se vuelva polvo, eso no importa. Porque con el cuerpo viste algo. Y así tuviste el derecho de llorar a tu muerto”. Ramírez pensó en contarle a aquel hombre que el cadáver en esa bolsa era su prima menor. Al final, no dijo nada. El silencio caracteriza estas historias, sucedan en Urrao o en la Comuna 13.

***

¿Cómo seguir viviendo después de la desaparición de un hijo? María Esperanza Gómez se hacía esa pregunta a diario. ¿Cómo continuar sin saber qué sucedió ese día, sin saber qué ha sucedido desde entonces? Sandra, la mujer de Yon Fredy, finalmente logró seguir adelante en 2015. Un día vino de visita y le contó a María Esperanza que había conocido a otro hombre, que estaba pensando en irse a vivir con él y formar una nueva familia. María Esperanza se puso feliz. Si era un hombre bueno, le dijo, entonces todo iba a ser más fácil para ella y para Ana María, su nieta. Sandra esperó a Yon Fredy casi nueve años. No tenía sentido que siguiera esperando, María Esperanza lo sabía. Sandra era joven y debía tratar de ser feliz, de hacer todo lo posible por seguir viviendo. Quizá podría salir adelante con la ayuda de su nueva pareja. Dejaría de trabajar en las cafeterías del centro de la ciudad o en los supermercados y le daría a Ana María todo aquello que no podía darle como madre soltera. María Esperanza, en cambio, no podía darse el lujo de borrar y empezar de nuevo. Desde hacía años sabía que no podría descansar hasta saber qué le pasó a su hijo, hasta saber dónde estaba, dónde había estado, qué le hicieron. “Sólo una mamá sufre y entiende el dolor de un hijo”, me dijo una tarde. No dejaría de pensar en él. No podía.

Al llegar noviembre, María Esperanza ya había subido varias veces al campamento de víctimas en La Escombrera, la carpa donde se reunían a diario los familiares de los desaparecidos como parte de un proceso de veeduría negociado con la Fiscalía. En cada ocasión, subía contrariada, ansiosa ante la posibilidad de noticias. A diario, el antropólogo forense de la Fiscalía les entregaba informes sobre lo hecho hasta el momento. Por ahora no habían encontrado nada y la ausencia de hallazgos era una decepción constante. Pero el campamento de víctimas no sólo se trataba de eso. María Esperanza hizo nuevas amigas y participó en varias de las actividades de ayuda psicosocial que les brindaban las organizaciones no gubernamentales y la Alcaldía de Medellín. En los primeros días, plantó un buganvil rosa en honor a su hijo, y desde entonces lo cuidó con esmero, regándolo y hablándole de vez en cuando. También escribió el nombre de Yon Fredy en una silueta negra en forma de persona de poco más de un metro de alto que se erguía sobre el borde del terraplén donde se encontraba el campamento. Cada vez que llegaba de visita, la abrazaba y le daba un beso, como si se tratara de su hijo en carne y hueso.

“La Escombrera es el símbolo de la desaparición forzada”, me dijo Rubén Darío Pinilla, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

Era inevitable recordarlo a diario. Yon Fredy, su hijo mayor, fue el único que estuvo a su lado desde el momento en que la guerrilla asesinó a su esposo en Farallones del Citará, su pueblo natal. Entonces un niño, Yon Fredy la acompañó en la travesía hasta Medellín luego de que las FARC los obligara a desplazarse. Juntos durmieron durante meses en el Parque Cristo Rey hasta que María Esperanza consiguió trabajo en un restaurante donde la dueña en ocasiones le regalaba las sobras del día. Afortunadamente, el niño no presenció la violación, pero sí la pudo apoyar durante su embarazo en las calles. Ya en la escuela, Yon Fredy se ganó el cariño de una profesora que la contrató como empleada del servicio y que luego le prestó el dinero para comprar el lote y el material de construcción con el que hizo su casa en Belencito Corazón.

¿Y si no lo hallaban en La Escombrera? ¿Y si no hallaban ni un solo desaparecido al final de todo? Parte de la ayuda psicosocial intentaba prepararlas para ello, pero de igual modo sentiría el golpe. La excavación le había dado esperanzas, y no las perdería hasta que el antropólogo forense, cuyo nombre olvidaba, excavara y analizara cada milímetro de la montaña. Si no encontraban nada en el Polígono 1, pues que siguieran con los otros sin importar los costos. Después de todo, nadie le había pagado un peso por lo que sucedió con su hijo, por los casi nueve años que llevaba esperándolo, por los veinte o treinta más que seguiría esperándolo. Porque no había otra solución. La única manera de exorcizar su fantasma sería viendo y tocando lo que quedara de Yon Fredy.

Entre tanto, lo seguiría viendo todos los días en su casa. Lo vería sentado en el comedor de vidrio donde tomaba agua de panela y comía mazamorra, su plato favorito. Lo vería en el que era su cuarto junto al equipo de sonido que le compró de regalo para su cumpleaños dieciocho, el mismo en el que escuchaba esas canciones en inglés que él llamaba clásicos. Lo vería en la sala donde cada 31 de diciembre la alzaba en brazos apenas llegaba a la casa. La ropa ya la había regalado, pero no tenía la fuerza para botar su cepillo de dientes, su toalla, y su pañoleta negra y roja de cuando prestó servicio militar. Necesitaba saber qué le sucedió. Necesitaba ver su cuerpo, lo que quedara de él. No había otra manera de seguir viviendo.

-

Las madres de los desaparecidos subían diariamente al campamento de las víctimas en La Escombrera. Para muchas, la excavación era la única forma de resolver el misterio de la desaparición de sus hijos.

***

Conforme se acercaba el fin de su labor, John Fredy Ramírez nuevamente tuvo problemas para dormir. Soñaba con los cuerpos enterrados bajo los escombros, con los rostros de los desaparecidos que los familiares de las víctimas llevaban estampados en fotos y camisetas en La Escombrera, y con días eternos de trabajos sin resultados. La noche del 15 de diciembre pasado, el día antes del cierre oficial de las excavaciones, ya no pudo pegar el ojo. Las organizaciones de víctimas habían preparado un evento al día siguiente para conmemorar el final de la búsqueda en el Polígono 1, y la Fiscalía había organizado una rueda de prensa para dar a conocer al público los resultados de sus esfuerzos. Sepultado en su cama, el antropólogo forense pasó la noche en vela, intentando adivinar y responder en su cabeza a las preguntas que tendría que contestar dentro de un par de horas. Una persona de alto rango de la Fiscalía se encargaría de coordinar la rueda de prensa, pero él debía responder por las cuestiones técnicas. Él debía responder por los resultados.

Pasadas las once de la mañana, John Fredy Ramírez, mucho más flaco que hace un par de meses, se instaló para la rueda de prensa bajo una carpa blanca en medio del Polígono 1. Bones, mucho más grande que hace un par de meses, se acostó a sus pies. Las marcas de la garra de la retroexcavadora adornaban las paredes de tierra blanca, amarilla y roja que formaban el área cuya exploración supervisó durante más de cuatro meses. Los cortes diagonales de la máquina formaron tres enormes terrazas de diferentes alturas alrededor del centro. Vistas desde el campamento de víctimas, estas descendían de manera uniforme, como las tribunas de un estadio. En total, su equipo removió y analizó alrededor de 26 500 metros cúbicos de tierra y desechos. El peso de dicho volumen tal vez rondaba las 40 000 toneladas, el peso de un portaviones de 260 metros de largo. Descendieron casi 15 metros por medio de taludes hasta llegar al suelo donde entre 2002 y 2006 los paramilitares habían desaparecido un centenar de cuerpos. Y lo hicieron en poco más de cuatro meses. John Fredy Ramírez se sentía satisfecho con su trabajo, pero no por eso dejaba de sentirse acongojado. En poco más de cuatro meses, no hallaron un solo cuerpo.

Una treintena de periodistas de prensa, radio y televisión formaba un tribunal frente a sus ojos. El sol calentaba con cada vez más fuerza la tierra arcillosa de La Escombrera. Hacía apenas una hora había participado en una homilía con los familiares de los desaparecidos. Ya conocía prácticamente a todas las mujeres que día a día subían al campamento de víctimas. Muchas veces se detuvo a charlar con ellas tras explicarles lo realizado en el día. En ocasiones, ellas le ofrecieron agua, una gaseosa, un sanduche, natilla. Conocía gran parte de sus historias, y en gran medida eso era lo que hacía que su trabajo, a pesar de haber hecho todo lo posible, tuviera un aire de fracaso. Después de todo, para todas ellas las preguntas seguían flotando en el aire. Luego de más de cuatro meses, el análisis de centenares de volquetas llenas de escombros y una inversión de 1100 millones de pesos no había una sola respuesta. Si acaso, más preguntas.

Tras la homilía en el centro del Polígono 1, María Esperanza Gómez, vestida con una camisa azul oscura sin mangas, una blusa lila translúcida, jeans nuevos con manchas incoloras y un par de sandalias negras con brillantes que dejaban ver sus uñas recién pintadas de blanco, saludó al antropólogo forense que llevaba el mismo nombre de su hijo. Lo notó algo compungido, a pesar de que nada de esto era su culpa. No recuerda si se lo dijo, pero eso era lo que pensaba. Se despidió de él, buscó a sus compañeras y subió con paso lento hacia el campamento de víctimas, pues les habían dicho que la Fiscalía estaría con los medios de comunicación durante la próxima hora. Más tarde, disfrutarían de un show musical y de una ceremonia de sanación con un extraño doctor que hablaba sobre la energía del agua de un japonés y cómo eso las ayudaría a seguir adelante con sus vidas, o algo por el estilo. En el camino, María Esperanza se detuvo frente a la silueta negra que representaba a su hijo y la abrazó con fuerza. Su buganvil rosa, ya grande y florecido, era el más hermoso de todas las plantas, se dijo.

La rueda de prensa, a cargo de Caterina Heyck, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, transcurrió bajo un sopor latente exacerbado por el creciente calor de la mañana. Parado detrás de Heyck con las manos entrelazadas sosteniendo la correa de Bones y la vista en el piso, John Fredy Ramírez parecía un alumno molesto aguardando el momento de pasar a la oficina del rector. Parecía no prestar mucha atención a las palabras de Heyck, quien se esforzaba por pintar como un triunfo lo que la prensa sin duda cubriría con desgana.

¿Qué hacer ahora?, se preguntaba John Fredy Ramírez. La Alcaldía de Medellín ya había separado otros 700 millones para continuar con las excavaciones en los demás polígonos, pero lo cierto era que no había garantías de hallazgos en ninguna de las otras áreas. Se necesitaba una investigación realmente exhaustiva para poder determinar con un mayor grado de certeza los lugares donde posiblemente se encontraban los cuerpos. Esa era la única manera de reducir la incertidumbre y de incrementar las posibilidades de éxito. Móvil 8 parecía haber estado seguro de lo dicho acerca del Polígono 1, pero se requerían testimonios que corroboraran sus memorias. El problema era que no existían. La mayoría de señalamientos sobre los entierros de La Escombrera provenían de relatos de oídas. Los verdaderos victimarios, los paramilitares que asesinaron y enterraron a decenas y decenas de jóvenes bajo escombros, en su mayoría habían muerto o estaban desaparecidos. Esa ironía macabra era el principal obstáculo para traer de vuelta a casa las almas de todos esos muertos.

Al concluir la rueda de prensa, John Fredy Ramírez haló a Bones y se alejó en silencio hacia el contenedor que le servía de oficina. Aún debía terminar el informe final sobre la excavación. Después de eso, se tomaría un par de días de descanso. No sabía si tendría que encargarse de los demás polígonos, pero no deseaba hacerlo. Que buscaran a alguien más fuerte, a alguien que resistiera mejor la presión, a alguien capaz de sobrellevar las expectativas de centenares de familiares que a diario revivían una y otra vez aquella última ocasión en que vieron a sus seres queridos. Un sinsabor acompañaría siempre su recuerdo de los últimos meses. Cumplió su misión y creció profesionalmente, pero en últimas ese no era el objetivo de su trabajo. A las víctimas no les bastaba con saber que se hizo un intento y que el trabajo se realizó de manera profesional. Un intento no aliviaba nada. Eso era cierto para este caso y para los miles que posiblemente enfrentaría una vez se firmara la paz con las FARC. “Colombia debe vomitar sus muertos”, decía JoséSaramago en 2007. Se necesitaban esos miles de cuerpos.

Contrariado, John Fredy Ramírez marchó sobre el suelo desigual de La Escombrera. No muy lejos, sobre la tierra junto a la carpa blanca, un par de velas azules y amarillas ardían rodeadas de mariposas y polillas.