El asesinato de Miguel Uribe no es un hecho aislado ni un episodio más en la crónica roja del país. Es parte de una secuencia que atraviesa nuestra historia y que, en pleno 2025, sigue marcando la manera en que se disputa el poder: a sangre y fuego.

Cuando un político es asesinado, no muere solo una persona. Se rompe la confianza colectiva, se siembra el miedo y se envía un mensaje, que aquí la vida vale menos que los intereses de quienes ven en la violencia un atajo más rápido que la democracia.

La tentación inmediata: usar el dolor como arma

En un país tan polarizado como Colombia, los minutos posteriores a la noticia se llenaron de acusaciones irresponsables. Sin pruebas, sectores opositores al presidente Gustavo Petro insinuaron que su gobierno tenía relación con el crimen.

Ese tipo de discursos no solo distorsionan la verdad, sino que desvían la atención de lo esencial: esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La memoria de Miguel Uribe no puede ser instrumentalizada para avivar odios políticos ni para fabricar relatos que no se sostienen con evidencias.

En democracia, las acusaciones se prueban; en la barbarie, se lanzan como piedras. No podemos elegir la segunda.

Violencia política: un patrón que nunca se rompe

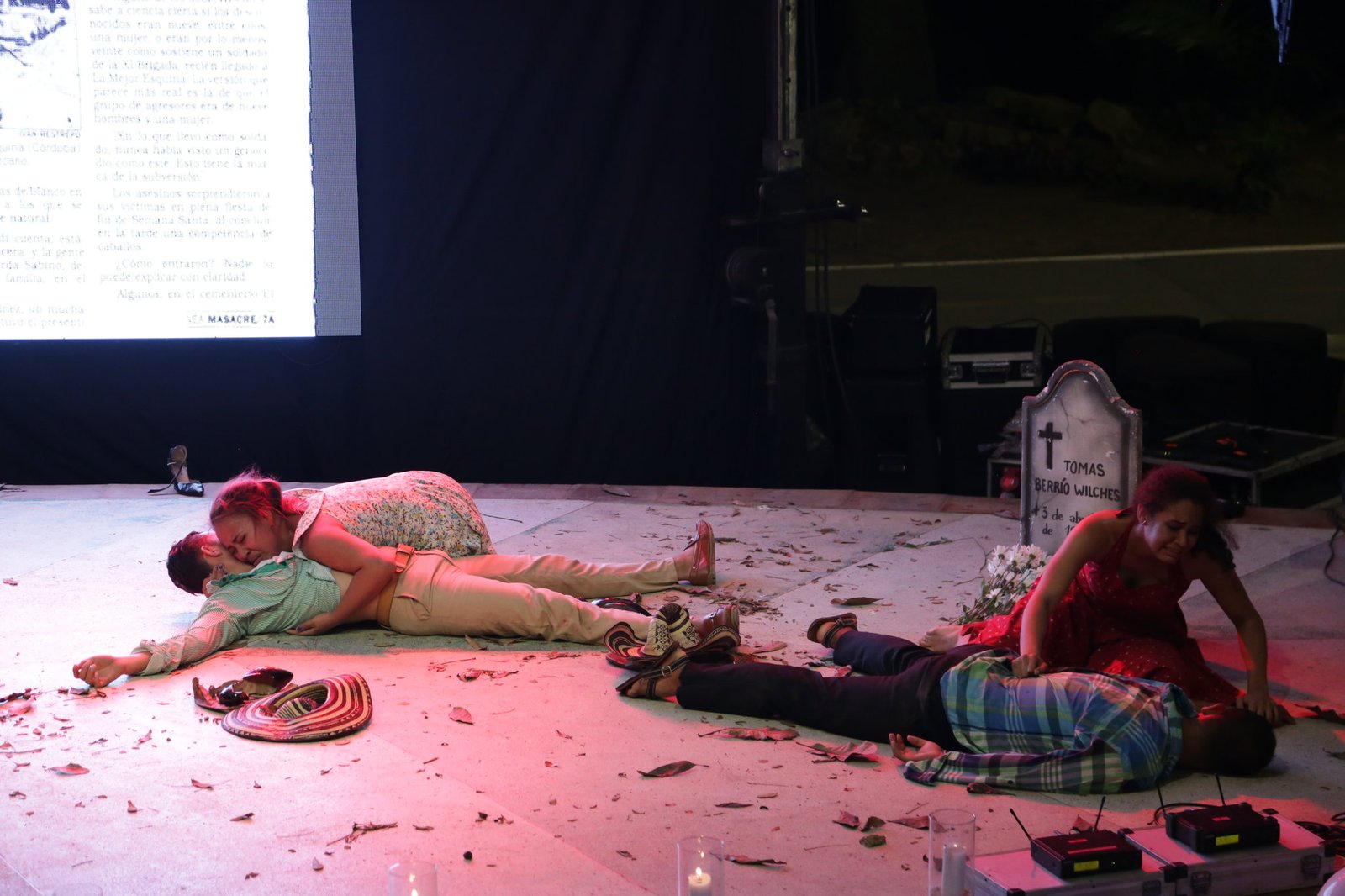

Colombia tiene una lista vergonzosa de líderes políticos asesinados. Luis Carlos Galán, Jorge Eliécer Gaitán, Rafael Uribe Uribe, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro… y ahora Miguel Uribe.

Cada uno de estos crímenes respondió a contextos distintos, pero todos tuvieron algo en común: fueron golpes directos contra proyectos políticos que representaban cambios de rumbo. Y aunque todos los sectores han sufrido esta violencia, el progresismo ha cargado históricamente con el mayor peso: desde la masacre sistemática de la Unión Patriótica hasta los atentados contra candidatos que encarnaban la esperanza de transformaciones sociales profundas.

En los últimos 50 años, la violencia política ha moldeado el mapa electoral del país. No solo elimina candidatos, sino que disciplina a quienes se atreven a disputar el poder desde fuera de los pactos tradicionales.

Las cifras que revelan la magnitud del problema

Esta violencia no es solo cosa del pasado. Está activa y opera con una regularidad escalofriante:

-

2025: 88 líderes sociales y 28 firmantes de paz asesinados.

-

2024: 173 líderes sociales y 31 firmantes de paz asesinados.

Detrás de cada cifra hay una historia, un territorio, una comunidad huérfana de liderazgo. Los líderes sociales no son solo “activistas”, son personas que defienden derechos, cuidan el territorio, negocian con el Estado y resisten al avance de economías ilegales. Su asesinato no es casual: responde a intereses concretos, casi siempre ligados a control territorial, narcotráfico y corrupción política.

Los firmantes de paz, por su parte, son el símbolo de la palabra empeñada por el Estado en los Acuerdos de La Habana. Que los maten sistemáticamente es un mensaje claro: en Colombia, incluso cumplir la ley y desarmarse puede costarte la vida.

De Galán a Miguel Uribe, el mismo guion con nuevos actores

El asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 buscaba frenar una agenda de lucha contra el narcotráfico que chocaba con las mafias políticas y criminales. Jorge Eliécer Gaitán fue silenciado en 1948 porque su liderazgo amenazaba con romper el control bipartidista. Rafael Uribe Uribe fue atacado a machete en 1914 por enfrentarse a las élites conservadoras de la época.

En los 80 y 90, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica, fueron asesinados como parte de un exterminio político que dejó más de 6.000 víctimas. Carlos Pizarro, líder del M-19 desmovilizado, cayó en 1990 en un crimen que sigue generando interrogantes.

Miguel Uribe, aunque ideológicamente en las antípodas de muchos de estos líderes, fue también víctima de un país donde la violencia política sigue siendo una herramienta para alterar el tablero. Y esa es una tragedia que debería dolerle a todo el espectro político.

La justicia como única respuesta legítima

El reciente avance judicial contra Álvaro Uribe demostró que en Colombia es posible investigar a quienes parecían intocables. Pero esa misma vara debe aplicarse a este caso. Ninguna hipótesis descartada, ningún responsable protegido.

La justicia no puede depender de la afinidad política de la víctima ni del victimario. Debe ser un principio constante, porque sin justicia no hay democracia posible.

Preguntas que no podemos dejar de hacer

-

¿Quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe?

-

¿Qué intereses se beneficiaban con su muerte?

-

¿Qué estructuras criminales participaron?

-

¿Qué falló en los mecanismos de protección política?

Responderlas no es un asunto exclusivo de las autoridades: es un deber de toda la sociedad exigir que se respondan.

No es inevitable: la violencia es una decisión

La violencia política no es una maldición divina ni una fuerza incontrolable. Es una decisión que beneficia a quienes no quieren disputar el poder en igualdad de condiciones.

Romper este ciclo implica proteger a los líderes sin importar su ideología, garantizar elecciones libres de amenazas y desmontar las redes que unen política, armas y economía ilegal.

El asesinato de Miguel Uribe es un golpe contra todos. Si lo permitimos, estamos aceptando que la bala siga dictando el rumbo del país. Si lo enfrentamos con verdad y justicia, estaremos defendiendo lo que queda de democracia.